『相続人に障がい者がいる!』法定後見制度を回避する4つの事前対策

「相続人に障がい者がいる場合の相続ってどうなるの?」

「障がい者の相続対策には何が必要?」

相続人に障がい者がいる場合の相続においてしばしば問題となってくるのが「法定後見制度の利用(後見人をつけること)」です。

この記事では、

・一般的な相続と障害者の方がいる場合の相続の手続き等の違い

・法定後見を避けたほうがいい理由

・法定後見を使わずに相続する方法

についてご紹介します。

この記事を読めばきっと、障がい者の相続人にとってより多くの財産を残すことができるでしょう。ぜひ最後まで読んでみてください。

相続人に障害者がいる場合の相続の手続き

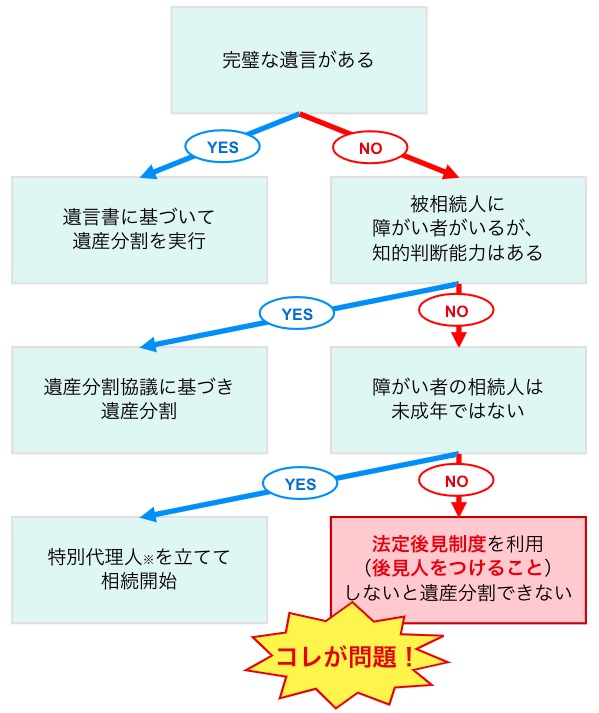

前提として、一般的な相続の手続きは、遺言または遺産分割協議によって、相続人(財産を受け取る人)の判断で、資産分けを行います。(不備の無い完璧な遺言書があれば、遺言通りに資産分けが可能となりますが、遺言がないケースでは遺産分割協議が必要となります)

遺産分割協議において、認知症・知的障害・精神害のある相続人がいる場合、遺産分割協議ができません。そのため、財産を受け取る人(相続人)に障害者がいる場合で、

①遺言がない

②遺産分割協議が必要

この2つを満たす時、通常とは異なる手続きとなります。更に、障がい者が未成年かどうかで手続きが異なります。もし未成年だった場合、『法定後見制度』を利用することとなり、しばしばこれが問題となります。

特別代理人とは

家庭裁判所で決められた手続きのために特別に選任される代理人のこと。遺産相続では、遺産分割協議への参加、遺産分割協議書への署名・押印、相続登記や預金引き出しなどの相続手続きを代理で行います。

特別代理人は、相続の当事者でない成人であれば誰でもなることができます。相続の内容や家庭の事情を知られるため、できれば親族に依頼するほうがよいでしょう。

(ただし、特別代理人の候補として届け出た人が適任でない場合は、家庭裁判所によって弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。)

法定後見制度を避けた方がいい理由

法定後見制度は、家庭裁判所が障がい者の相続人の代わりに、財産を管理する人(後見人)を選ぶ制度です。後見人は8割のケースで、弁護士や司法書士等の専門家から後見人が選ばれます。(データ参照:裁判所|成年後見関係事件の概況―令和2年1月~12月―)

この章では、専門家が後見人になった場合になぜ問題となるのか、について解説していきます。

被後見人が亡くなるまで毎月費用がかかる

法定後見制度は一度利用してしまうと、後見される人が亡くなるまで毎月後見人や監督人[注釈]に報酬を払わなくてはいけません。長期的にみると多額の費用がかかります。

| 後見人への費用 | 毎月 2〜6万円 |

| 監督人への費用 | 毎月 1〜3万円 |

低く見積もって毎月3万円以上支払うとすると、一年で30万円以上かかります。後見制度を利用してから後見される人が20年生きるとしたら、合計で600万円以上支払わなければいけないことになります。

お金をできるだけ多く残したいという方にはあまりおすすめできません。

法定後見制度を使うと、遺産の使い道を受取人や身内が自由に決められないことがある

法定後見制度の場合、後見人が必ずしもお金の使い道に関して、被後見人やその家族の意見を聞いてくれるとは限りません。

費用の面でも、また相続の手続きの面においても、法定後見制度の利用は被後見人にとって不利益となる可能性があります。法定後見制度はできる限り使わないようにすることをお勧めします。

法定後見制度を利用せずに相続を行う方法

法定後見制度を利用しない方法があります。それは、『事前に対策をしておくこと』。その方法を3つご紹介します。

遺言書を書く

遺言書を残していれば、財産を受け取る人(相続人)に障がい者の方がいても遺言書どおりに遺産分割ができます。ただし、遺言書に不備がある場合は、遺産分割協議が必要となりますので、不備のない遺言書が必要です。

公正証書遺言費用は通常15万。3万円で間違いない遺言書を作る方法

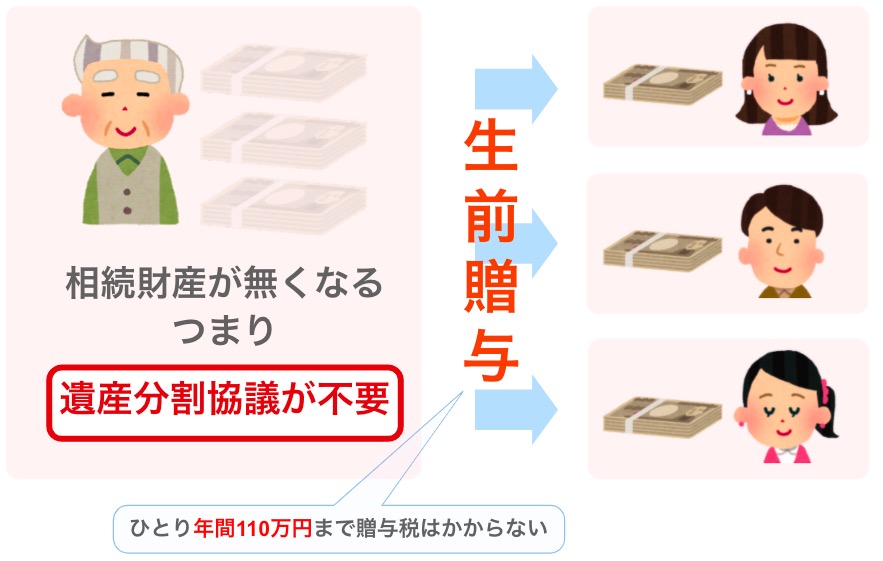

生前贈与で被相続人(財産を残す人)の財産を減らす(生前の場合)

財産を受け取る人(相続人)がすでに成年で、任意後見が使えないとなった場合は、財産を残す人(被相続人)の財産を減らすことも対策の一つとなります。これが生前贈与です。

生前贈与で前もって財産を手放すことで相続が行われないので、障がい者の相続人が後見人をつける必要がなくなります(遺産分割協議が不要)。判断能力のない障がい者には生前贈与はできないので、障がい者の方の面倒を見てくれそうな家族に贈与されるとよいでしょう。

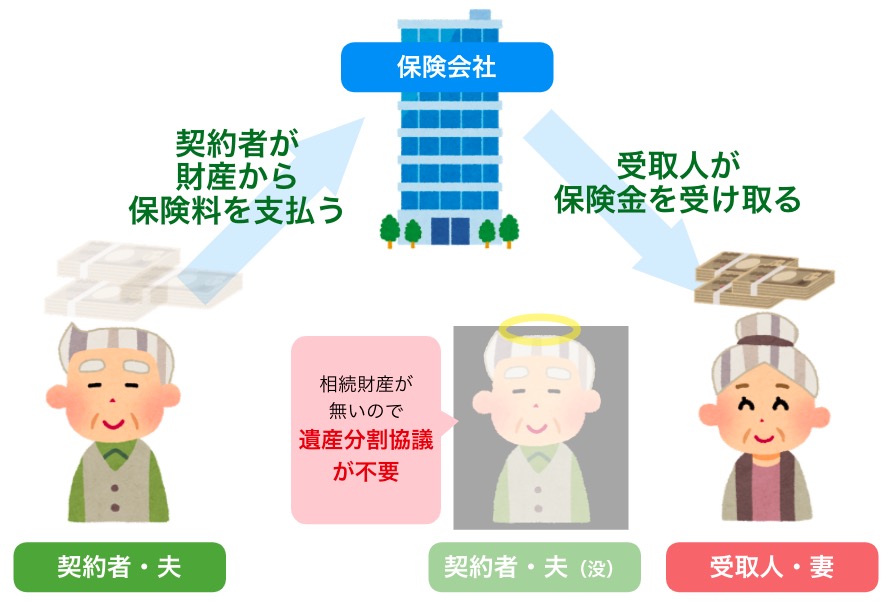

生命保険を利用する

生命保険は事前に保険金の受取人を決めておくことで、被保険者が亡くなった後、手続きなしですぐに保険金を受け取れるので、後見人はいりません。更に言うと、相続財産が無い場合、遺産分割協議も不要となります。また、生命保険は相続税などもかからないので節税という観点からも有効な方法だといえます。

生命保険の受取人も金銭面で管理ができない障がい者がいる場合は、受取人を障がい者の面倒を見てくれる親族等がよいでしょう。

生命保険の非課税枠等については、こちらをご覧ください。

| ■障害者控除を利用して節税ができる相続人に障がい者がいる場合は、障害者控除を利用することで節税ができます。相続人が85歳未満の障がい者である場合にのみ、相続税から一定の額が差し引かれます。 障害者控除額は1年あたり10万円で、実際に相続が始まった年から、その障がい者が85歳になるまでの年数分をかけて最終的な控除額が決まります。 例えば障がい者の相続人が70歳のときに相続された場合は |

まとめ

障がい者の相続人に遺産を相続するには通常、後見人が必要とされます。しかし、法定後見になってしまうと費用や自由にお金を使えなくなる負担が大きいため、出来れば法定後見を利用しなくてもいいお金の残し方を選ぶことが大切です。

相続人に障がい者がいる場合は、ぜひ今回ご紹介した事前対策の方法を検討してみてください。

どの方法が自分に合っているのか分からない場合は、一度相続に強い専門家に相談してみるのもいいかもしれません。