自筆証書遺言が無効になってしまうケースと役に立たないケース

自筆証書遺言は誰でも簡単に作成でき、近年の法改正で自筆証書遺言保管制度の登場でより安全に遺言を残せるようになりました。

その結果、自筆証書遺言を選択する人も増えていますが、

「自分で書いた遺言が無効になるかもしれない」

「確実に自筆証書遺言を残すにはどういうことに気をつければいいの?」

と思う方もいらっしゃると思います。

そこで今回は遺言が無効にならないように押さえるべきポイントや確実に自筆証書遺言を残す方法も合わせてご紹介します。

また2020年7月より、自筆証書遺言の保管制度が始まり、自筆証書遺言保管制度で遺言の形式についての注意点もありますので、その点も押さえておきましょう。

これを読めば確実に有効な自筆証書遺言を残せるようになりますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

参考:法務省

遺言が無効になってしまうよくあるケース

遺言もしくは遺言の内容が認められないのは

・遺言の決められた書き方(形式)が守られていない場合

・遺言の内容や情報が明確でない、もしくは法律上認められない内容を書いている場合

の2つに分かれます。

上記の表のとおり

■形式的な不備

・遺言の形式が間違っている場合はそもそも遺言として認められません。

■形式が守られているが内容に問題がある

・遺言の内容に問題がある場合は相続に遺言者(遺産を残す人)の意志が上手く反映されないことがあります。

・相続人(遺産を受け取る人)が遺言者の遺産を遺言書の内容のとおりに、受け取れない事があります。

そのため、遺言の書き方(形式)、そして内容には十分配慮して書くことが求められます。

決められた遺言の書き方が守られていない(形式的な無効)

有効とされる遺言には決められた書き方があり、その通りに書けていないものは遺言として認められなくなります。そのため有効な遺言を残すにはルールに従って書くことが大切です。

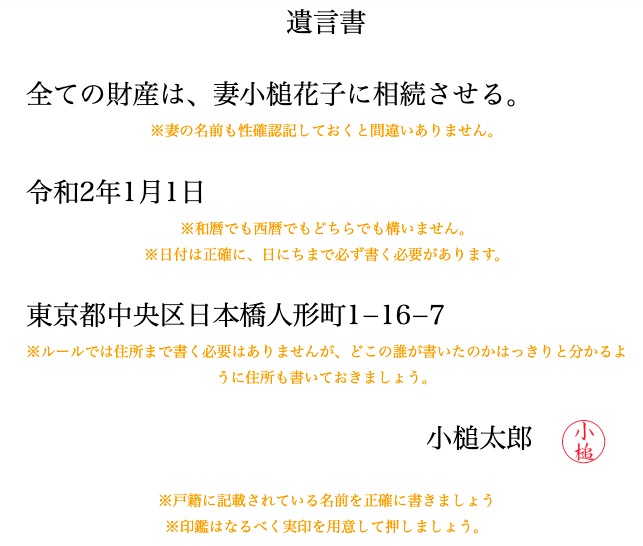

遺言を残す本人が手書きで書かなければいけない

自筆証書遺言の場合、財産目録以外は遺言を残す本人が手書きで書かなければいけません。

※ただし、財産目録はパソコンで書いても認められます。

日付、氏名、押印がない

遺言を作成した正確な日付や遺言者の氏名、押印がない場合、その遺言は認められません。

例「令和〇年〇月吉日」なども不可

財産目録(コピー可)はすべてのページに署名押印がされていない

財産目録はすべてのページに署名や押印がないと認められません。

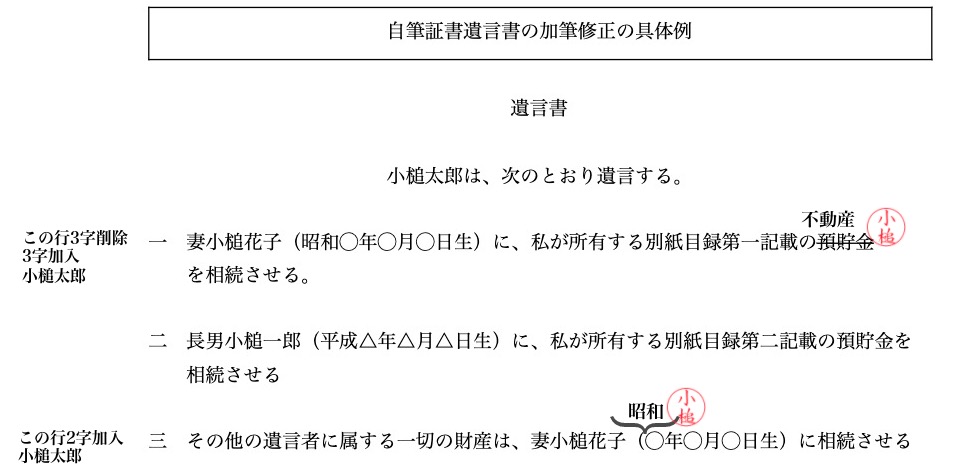

訂正ミスがみられる

遺言の内容を書き直す際には決められた訂正をしないと、その内容は認められないことがあります。

遺言を訂正する際の基本ルールは以下の通りです。

・訂正箇所が分かるように示す

・訂正した旨を付け足して署名する

・訂正箇所に押印をする

1つの遺言に2名以上の署名がある(夫婦連名も不可)

民法上、2名以上の共同で書かれた遺言は無効になります。そのため、たとえ夫婦であっても連名は認められません。それぞれが各自の遺言を残す必要があります。

不明確な箇所や他者の遺留分を侵害する内容の遺言は役に立たないこともある(内容的な無効)

遺言の形式が守られていたとしても、内容によっては遺言者の意志が相続に上手く反映されず、遺言として役に立たないことがあります。

具体的に見ていきましょう。

財産の特定ができない、遺産分割の内容が分かりにくい

誰に何をどのくらい相続するのかが不明確な場合や、財産の特定ができない場合、遺言者が望んでいたような相続ができなくなる可能性があります。

・財産の特定ができない

・遺産分割の内容が分かりにくい

・誰に何をどのくらい相続するのかが不明確な場合

・財産の特定ができない場合

このような場合、遺言者が望んでいたような相続ができなくなる可能性があります。

例えば、銀行口座の預金を長男と長女に相続すると遺言に書き残したとしても、どこの銀行の口座で長男と長女にいくら残したいかが不明確だと相続人同士で揉めたり、実際にどこから遺産を引き出せばいいのか分からず相続が困難になってしまいます。

遺留分侵害の可能性がある場合

遺言の内容が相続人の遺留分を侵害してしまう場合、相続自体は行われますが、ほかの相続人に遺留分減殺請求されて多くの現金を用意しなければいけなくなることもあります。

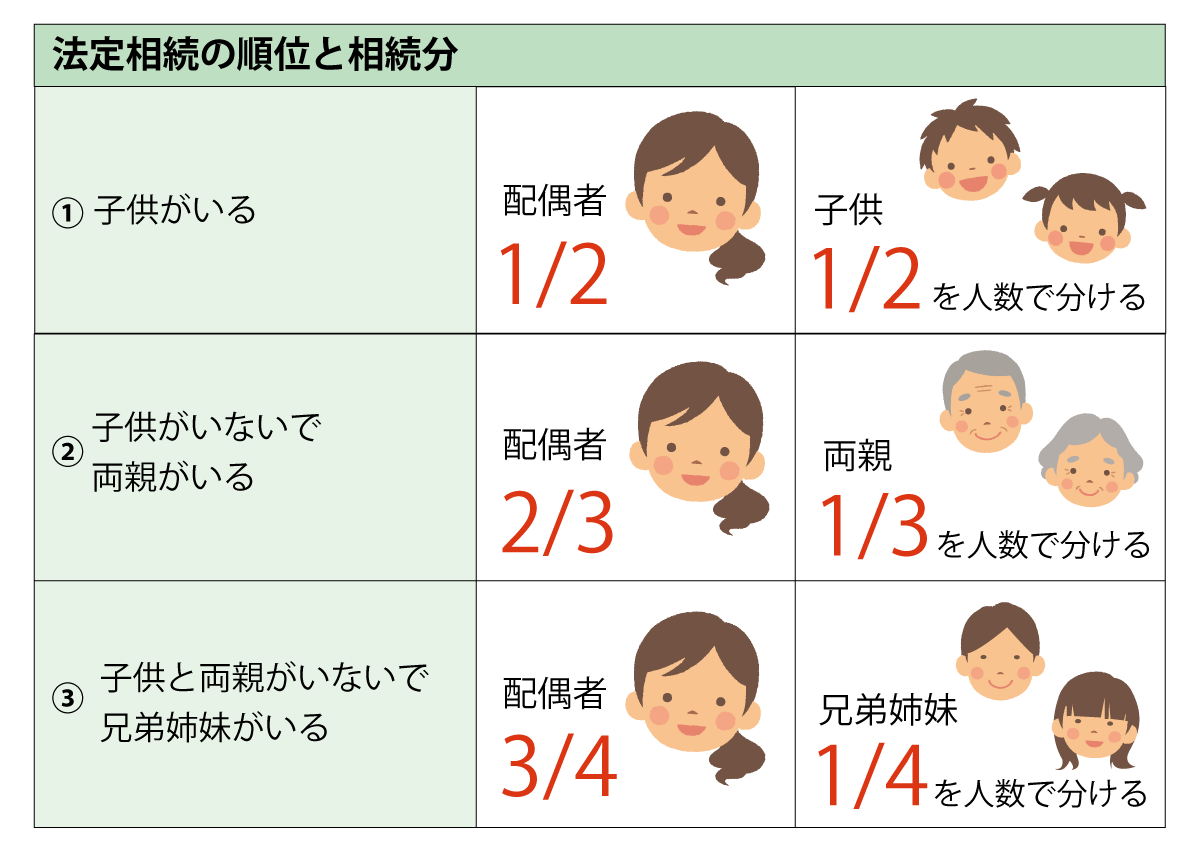

というのも、法律上相続人には決められた割合の遺産を受け取る権利が保障されているからです。

例えば、長男と長女がいる遺言者が自分の長男に全財産を相続すると遺言に書いたとします。しかし、長女は法律上定められていた分の遺産を受け取る権利(遺留分)が保障されているので、長女は長男に対して遺留分を請求することができます。

そのため、遺言者はあらかじめ相続人の遺留分に配慮した遺言を残す必要があります。

遺留分とは法律で定められている分の遺産を受け取る権利であり、その割合によって受け取れる額が変わります。

遺留分の詳しい内容はこちらへ

遺言者の認知能力が低下している場合、遺言の内容は無効になる

遺言作成時に、認知症などで遺言者の認知能力が低下していると判断された場合も遺言の内容は無効になります。

遺言には「遺言能力」が必要とされています(民法961条、963条)。遺言能力とは、自らの作成した遺言の内容を理解し、財産が相続人にどのように相続されるかを理解する意思能力をいいます。

このように遺言の形式は守られていても、遺言の内容が明確でなかったり、法律上の問題があると本来の遺言としての効果がなくなります。軽い認知機能の低下などが認められる場合は、医師の診断書など意思能力があったことを示す資料を取っておくとよいでしょう。

自筆証書遺言保管制度を使う場合の遺言作成の注意点

自筆証書遺言を書く人は自筆証書遺言保管制度も考えているかもしれませんが、これにはさらに注意点がありますので押さえていきましょう。

遺言の様式上の注意点

自筆証書遺言保管制度を利用する際、遺言の様式上で守らなければいけないルールは以下の通りです。

・用紙のサイズはA4、文字が読めるような模様や彩色がないものを使用(一般的な罫線は可)

・上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白を確保する

※1文字でも文字等がはみ出している場合でも不可

・遺言の内容は用紙の片面に記載する

・各ページにページ番号を記載する

・1/2、2/2のように総ページが分かるように記載する

※ページ番号も余白内に書きましょう

・複数ページがあってもホチキス等でとめない

記載上の注意点

記載上の注意点は以下の通りです。

・消えにくい筆記用具(ボールペンや万年筆)で書くこと

・遺言者の氏名は戸籍どおりの氏名を書くこと ※ペンネームは不可

※遺言の書き方や様式の手本は以下をご覧ください

まとめ

近年、財産目録の簡略化や自筆証書遺言保管制度により、自筆証書遺言は簡単かつ安全に残せるようになったため、自筆証書遺言を選択する人も増えてきました。

ただ自分で作成するとなると、遺言の形式的不備や法的な理由で無効になってしまうリスクもあるので注意しなければいけません。また、後々相続人同士が揉めないように配慮しなければいけないこともあります。

そのため相続の内容が簡単であれば自分で作成し、難しい場合は専門家に任せるといった選択も大切です。